毛岸青,作为毛主席唯一活到晚年的儿子,经历了常人难以想象的历史起伏。从童年的战火中倖存,到青春期与哥哥在上海的流浪,再到苏联求学,他的生命轨迹伴随着中国革命与动荡的历史。

在公众眼中,他一直是低调、平凡的象征,但在晚年却享受着与其身份不相称的特殊待遇......

家国破碎中的童年

毛岸青的童年,是在动荡的岁月中度过的。他从未有过真正的安宁,成长的每一步似乎都伴随着战火和离别。

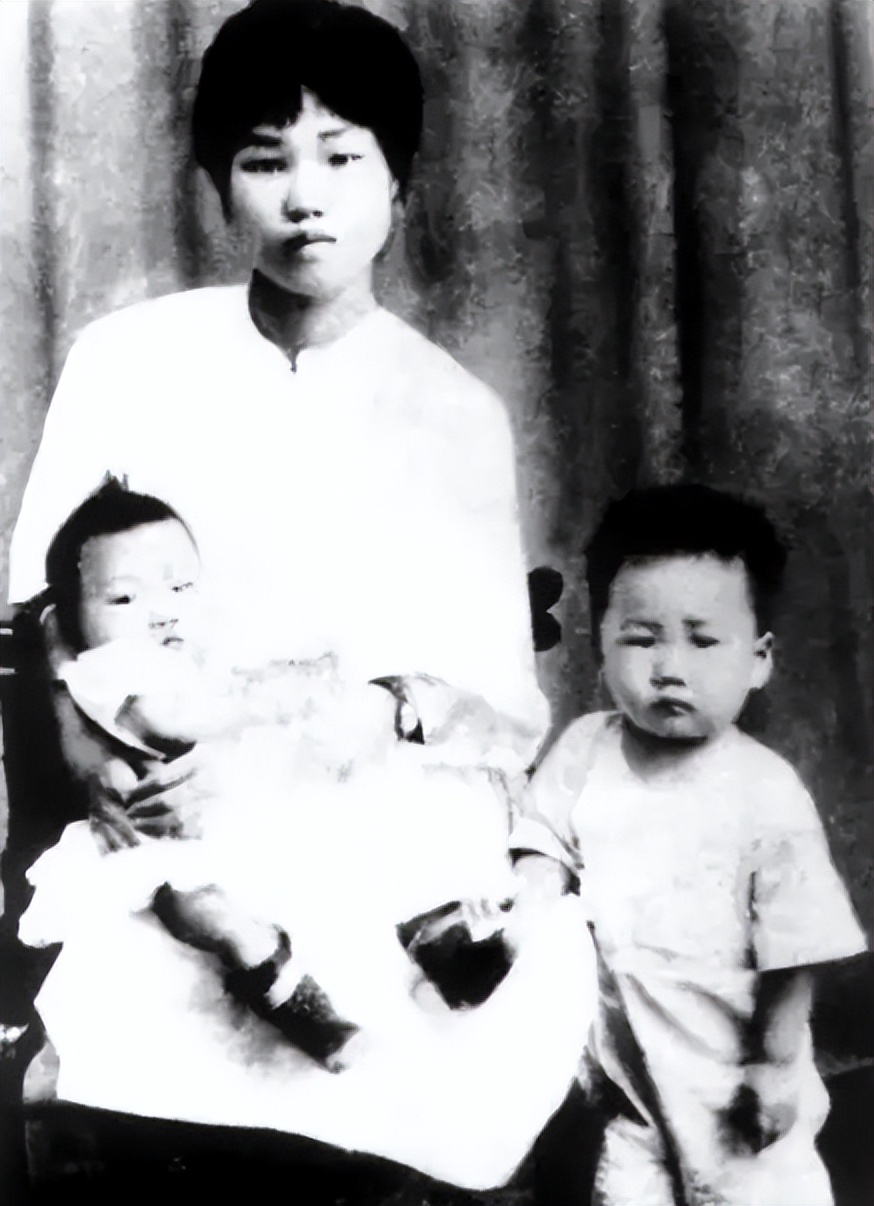

毛岸青于1923年11月23日出生于湖南长沙,是毛泽东与杨开慧的次子。1927年,蒋介石发动“四一二”反革命政变,中国革命陷入低潮。毛泽东被迫离开湖南,杨开慧则带着毛岸英、毛岸青和毛岸龙三兄弟留在长沙,继续从事地下革命工作。

1930年,杨开慧因叛徒出卖被捕,同年11月在长沙英勇就义。母亲牺牲后,毛岸青与哥哥毛岸英、弟弟毛岸龙被迫离开家乡,开始了颠沛流离的生活。

当时毛岸青年仅七岁。对于一个刚刚开始懂事的孩子而言,母亲的死是无法承受的打击。他依稀记得母亲曾经慈爱的笑容与她的轻声细语。

那段时间,他们躲避着敌人的追捕,生活在极度的不安和困苦中。毛泽民,毛主席的弟弟,成了他们的监护人。

为了避免被发现,毛泽民将他们带到了一个更为安全的地方,但这种生活的艰难与焦虑却始终伴随着他们。兄弟三人在极其困难的环境中拼搏求生。

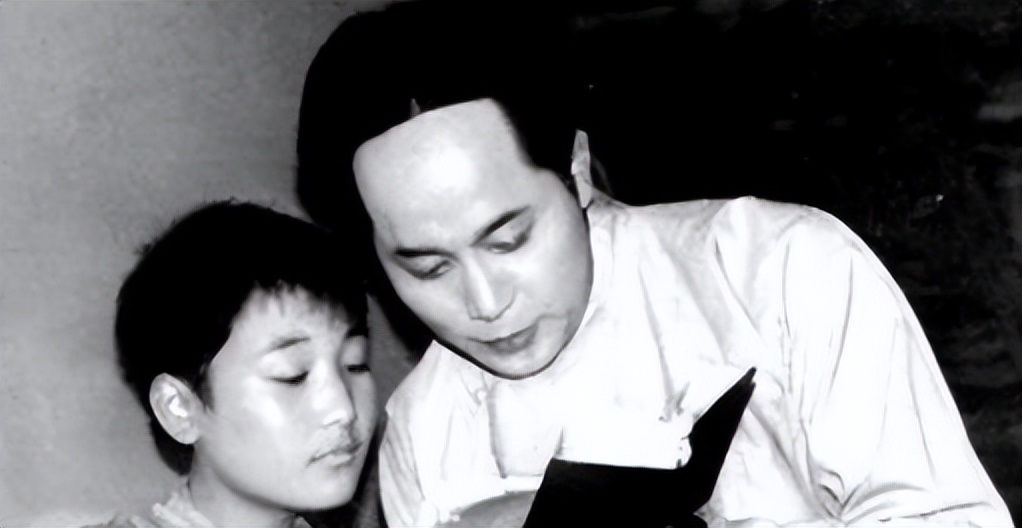

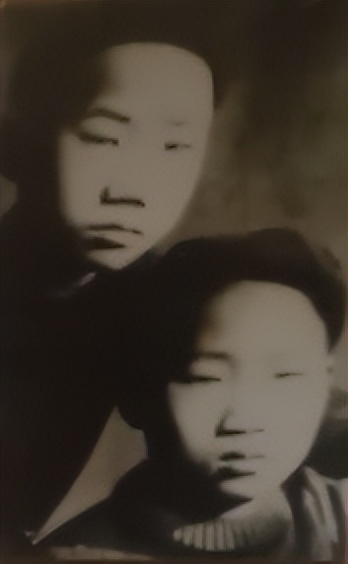

哥哥毛岸英,不得不背负起家中的责任,为家庭的生计四处奔波。毛岸青跟着他学习做各种零工,曾有一段时间,兄弟俩靠卖报纸赚取微薄的收入。在那个战火纷飞的时代,能有这样一份属于自己的工作,无疑是一种幸运。

1931年,兄弟三人被秘密送往上海,安置在中共地下党开办的大同幼稚园。随着上海地下党组织遭到破坏,幼稚园被迫关闭,兄弟俩失去了依靠,流落街头。一次,毛岸青因反抗街头小贩的欺压,遭到殴打,头部受伤,留下了终身病根。

在流浪的过程中,年幼的毛岸龙没有抗住疾病,最终去世。

苏联求学之路

1936年,毛主席终于做出了一个艰难的决定,安排毛岸青和哥哥毛岸英前往苏联留学。中共地下党组织找到了两人,秘密安排他们坐上了前往莫斯科的火车。毛岸青进入国际儿童院,开始了新的生活。

在苏联期间,他不仅接受了系统的教育,还逐渐恢复了与父亲毛泽东的联系。尽管身处异国他乡,毛岸青始终没有忘记自己的祖国和家庭,他努力学习,为将来回国参加革命做准备。

在这里,毛岸青接受了系统的教育,尤其是在语言学方面展现了非凡的天赋。他不仅熟练掌握了俄语,还学习了英语、德语等多门外语,为日后的翻译工作打下了坚实的基础。

1941年,苏联卫国战争爆发,毛岸青与毛岸英积极参与到苏联人民的反法西斯斗争中。尽管他们并非苏联公民,但兄弟俩仍然以志愿者的身份投入到后勤支援工作中,为苏联的胜利贡献了自己的力量。

这段经历让毛岸青更加深刻地理解了战争的残酷与和平的珍贵,进一步坚定了他的革命信念。

回国发展

1947年,毛岸青从苏联回国。彼时正值全国范围内的土地改革运动。毛岸青积极响应党的号召,深入农村,参与到土地改革的具体工作中。

他走村串户,与农民同吃同住,了解他们的疾苦,宣传党的政策,为土改运动的顺利推进做出了重要贡献。这段经历让毛岸青更加贴近人民群众,也让他对中国的农村问题有了更深刻的认识。

土地改革结束后,毛岸青被调入中共中央宣传部,从事翻译工作。凭借在苏联期间积累的语言能力,他翻译了大量马克思列宁主义经典著作,为党的理论建设提供了重要的学术支持。

他的翻译作品不仅语言准确,而且深入浅出,深受广大读者的欢迎。此外,毛岸青还参与了《毛泽东选集》的翻译工作,为毛泽东思想在国际上的传播做出了重要贡献。

1951年,毛岸英在朝鲜战场牺牲的消息传来,毛岸青深受打击。兄弟俩从小相依为命,感情深厚,毛岸英的牺牲让毛岸青陷入了巨大的悲痛之中。早年头部受伤留下的病根,导致他的健康状况急剧恶化,一度无法正常工作。

1952年,在组织的安排下,毛岸青前往苏联接受治疗,经过一段时间的休养,他的身体状况有所好转。

从苏联回国后,毛岸青重新投入到翻译工作中。他不仅翻译了大量外国著作,还积极参与到党的理论研究中,为国家的文化建设贡献了自己的智慧和力量。毛岸青始终保持着低调务实的工作作风,从不以领袖之子的身份自居,赢得了同事和领导的尊重与认可。

1960年,毛岸青与邵华在大连相识。邵华是毛泽东的秘书张文秋的女儿,她从小在革命家庭中长大,对革命事业有着深厚的感情。两人因共同的理想和价值观逐渐走近,彼此之间产生了深厚的感情。

一段时间的相处,两人决定携手共度余生。尽管毛岸青的身体状况不佳,但邵华始终无微不至地照顾他,成为他生活中的坚强后盾。两年后,他们的儿子毛新宇出生,为这个家庭带来了更多的欢乐与希望。

作为毛泽东的孙子,毛新宇从小受到了严格的教育。毛岸青和邵华注重培养他的独立思考能力和爱国情怀,教导他继承革命先辈的光荣传统。

毛岸青与邵华始终将传承革命精神作为家庭的重要使命。他们通过文字、教育和日常生活中的言传身教,将毛泽东、杨开慧等革命先辈的精神传递给下一代。他们的家庭不仅是一个温馨的小家,更是革命精神的传承者与弘扬者。

晚年的低调生活与特殊待遇

进入晚年后,毛岸青的生活逐渐趋于平静。由于早年头部受伤和长期的工作压力,他的健康状况一直不太稳定,但在妻子邵华的悉心照料下,他依然保持着积极的生活态度。

毛岸青享受中央政治局委员级别的待遇,生活条件得到了充分保障,但他始终保持着简朴的生活作风,从不追求物质享受。

毛岸青晚年的一项重要工作是推动烈士陵园的修缮与保护。他多次前往湖南杨开慧烈士陵园,亲自参与修缮工作的规划与实施。

他认为:烈士陵园不仅是革命先辈的安息之地,也是后人缅怀历史、传承精神的重要场所。毛岸青的努力得到了党和政府的高度重视,杨开慧烈士陵园被列为全国爱国主义教育基地,成为青少年学习革命历史的重要课堂。

他与妻子邵华共同努力,编撰了《我们的父亲毛泽东》一书,记录下毛主席的生平与革命历程。两人亲力亲为,深入各地收集资料,采访老一辈革命家,将所有的时间与精力都投入到了这项艰苦的工作之中。

为了确保书中的每一篇资料、每一段历史都准确无误,两人亲自走访了毛主席的革命老区,深入到一个又一个曾经发生过历史事件的地方,探访了当年参与革命的老战士和革命的见证人。

这不仅是一本关于毛主席的书,更是毛岸青自己生命的一部分,是他多年求学、翻译、写作等积累的成果,是他作为毛主席之子的情感寄托和文化传承。

随着年龄的增长,毛岸青的健康状况逐渐恶化。2006年,他因心脏病多次住院治疗,病情十分危急。

毛岸青的病情日益加重,常常需要依赖药物和治疗来维持健康。在这种情况下,党中央为毛岸青提供了副总理级别的医疗待遇,不仅保证了他的治疗费用,还安排了最为精良的医疗团队为他诊治。

尽管医疗条件优越,但毛岸青的身体状况并未明显好转。他深知自己的病情,但仍以乐观的态度面对生活,积极配合治疗,展现了革命后代坚韧不拔的精神。

2007年3月23日,毛岸青因病在北京逝世,享年84岁。

他的逝世引起了全国人民的深切哀悼。党中央为毛岸青举行了隆重的追悼会,高度评价了他为党和国家做出的贡献。社会各界纷纷以各种形式表达对毛岸青的怀念与敬意。他的离世不仅是一个家庭的损失,也是中国革命历史的一个重大损失。

根据毛岸青的遗愿,他的骨灰被安葬在湖南杨开慧烈士陵园,与母亲长眠一处。这一安排不仅实现了毛岸青生前的夙愿,也象征着他与母亲在革命精神上的传承与延续。

毛岸青的一生充满了艰辛与挑战,但他始终以坚定的信念和积极的态度面对生活。他的故事告诉我们,无论身处何种境遇,都要坚持理想、脚踏实地地为国家和人民贡献力量。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议

共0条评论