40多年前老山前线,唯一被处分后退伍的女兵,如今怎么样了?

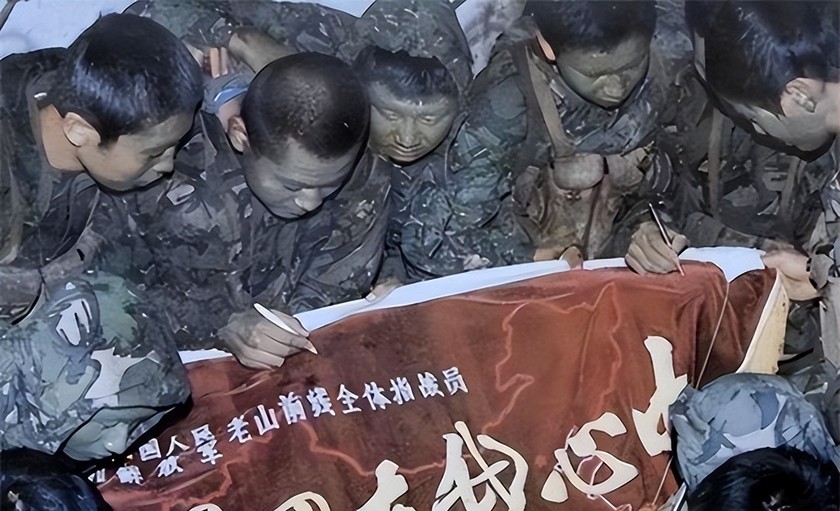

在1984年的老山前线,一声突兀的枪响打破了战地的宁静。这一声枪响不是来自敌军的进攻,而是来自我军一位年轻女兵的举动。她,就是14军卫生连的谢楠。在目睹了太多战友的离去后,她做出了一个改变自己命运的决定 - 朝天鸣枪,为逝去的战友送行。这个决定让她成为了老山前线唯一一位因违纪被处分后退伍的女兵。40年过去了,当年那个倔强的女兵,如今又过着怎样的生活?她是否后悔当年的决定?那些在战场上未了的心愿,她是否都已经完成?

一、从军报国:少女的从军梦

1967年的贵州六盘水,军营里飘来阵阵饭菜香。谢楠站在父亲的办公室门前,听着里面传来的军歌声。那一年,她刚满6岁,已经开始穿上了父亲特意缝小的军装。

谢家三代从军,谢楠的爷爷是红军老战士,父亲是炮兵指挥官,母亲是军医。在这样的家庭环境中,谢楠从小就对军营生活充满向往。

每天清晨,当军营里响起起床号时,谢楠总是第一个跳下床,跟着大院里的战士们一起跑步。战士们都笑着叫她"小兵",她则认真地学着立正、稍息的姿势,有模有样地回一个军礼。

1983年春天,16岁的谢楠高中毕业。当她拿到录取通知书时,父亲正准备为她庆祝。但谢楠却把一纸参军申请书放在了父亲面前。

"我要去当兵!"谢楠的话掷地有声。父亲沉默了许久,最后点点头说:"好,那就去吧。"

来到昆明军区14军报到那天,谢楠穿上了崭新的军装。新兵连长看着这个瘦小的女孩,皱着眉头说:"你这身板,能吃得消吗?"

谢楠没有回答,而是直接走上了训练场。第一天的训练,她完成了所有男兵的训练科目:5公里武装越野、50个俯卧撑、100个仰卧起坐。

一个月后,谢楠以优异的成绩被选拔进入卫生连。在这里,她遇到了改变她一生的机遇。卫生连的李护士长是一位参加过抗美援朝的老军医,她手把手教谢楠如何处理战伤,如何在战场上快速救援。

1984年初,边境局势紧张。一天深夜,谢楠正在值班,突然接到紧急集合令。全连官兵迅速集合完毕,连长宣布:部队即将开赴老山前线。

出发前的那个晚上,谢楠给家里写了一封信:"爸妈,我要去老山了。别担心,我一定平安回来。"她没有说实话,只在信中说是去参加演习。

第二天凌晨,卫生连的军车开出营地。谢楠站在车厢里,望着渐渐远去的军营,第一次感受到了战争的气息。此时的她还不知道,等待她的将是怎样的考验。

在去往老山的路上,谢楠遇到了同车的战友小王。他和谢楠一样,也隐瞒了家里要去前线的事实。两人相视一笑,默契地保守着这个秘密。这一路上,他们唱着军歌,憧憬着战场上的光荣。

当军车驶过最后一个弯道,老山的轮廓渐渐清晰。远处的炮声,预示着他们即将面对的现实。谢楠整理了一下背包,里面装着父亲临行前塞给她的那本《战地救护手册》,这将成为她在前线最重要的指南。

二、战火洗礼:老山前线的血与泪

1984年3月,老山前线的战事日益激烈。谢楠所在的战地医院每天都有大量伤员送来,医疗物资消耗很快,但补给线时常受阻。在一次紧急手术中,因为纱布不够,谢楠把自己的军服撕成布条,为伤员包扎伤口。

一天深夜,一批重伤员被紧急送到战地医院。其中有一位名叫赵勇的战士,他的左腿被弹片击中,伤势严重。在为赵勇清理伤口时,谢楠发现他的裤兜里有一个破旧的钱包,里面装着一张全家福照片。照片上有一位双目失明的老人,那是赵勇的父亲。

赵勇伤愈后常常跟谢楠聊天,说起他的家乡和父亲。他父亲最大的愿望就是能听到儿子在前线的消息,可是家里连一台像样的收音机都没有。赵勇说他每个月都攒钱,想给父亲买一台好收音机。

在战地医院,谢楠遇到了许多像赵勇这样的年轻战士。有的才18岁,有的刚刚订婚,有的还未见过刚出生的孩子。他们带着各自的故事和梦想来到这里,却不是所有人都能活着回去。

4月的一个雨夜,医院突然警报声大作。敌军的炮火袭来,谢楠和其他医护人员迅速转移伤员。在混乱中,一枚炮弹落在了医院附近。爆炸的冲击波将谢楠掀翻,当她爬起来时,发现自己的衣服已经被鲜血浸透,那是旁边伤员的血。

在战地医院工作期间,谢楠记得每一位离开的战友。她用一个小本子记下他们的名字、编号,还有未能完成的心愿。有的战士想给母亲寄一封信,有的想再吃一次家乡的饭菜,有的只想安静地听一首歌。

5月中旬,医院来了一位特殊的伤员。他全身多处受伤,但始终保持清醒。他告诉谢楠,自己是通讯兵,负责架设电话线。在一次战斗中,他冒着枪林弹雨爬上高地,用身体固定断裂的电缆,保证了指挥部与前线的通讯。这位战士最后还是离开了,临走前他说:"请帮我给我妹妹带个话,就说哥哥不能参加她的婚礼了。"

战事最激烈的时候,伤亡数字急剧上升。有时候,谢楠一天要工作十几个小时不能休息。医疗器械不够用,她就用随身带的针线包给战士们缝合伤口。消毒酒精短缺,她就用高度白酒代替。

1984年秋天,赵勇再次负伤被送到医院。这次,他的伤势很重。临终前,他把钱包交给谢楠,里面有151块钱,是他准备买收音机的钱。他说:"帮我把这些钱寄给我父亲,告诉他我很抱歉,没能给他买到收音机。"

那天晚上,谢楠在医院的角落里发现了一个半旧的收音机,那是战友们偷偷凑钱买的,准备送给赵勇父亲的。但这个收音机最终没能送出去,它成了谢楠在战场上最沉重的纪念品。

三、转折时刻:违纪退伍的内心挣扎

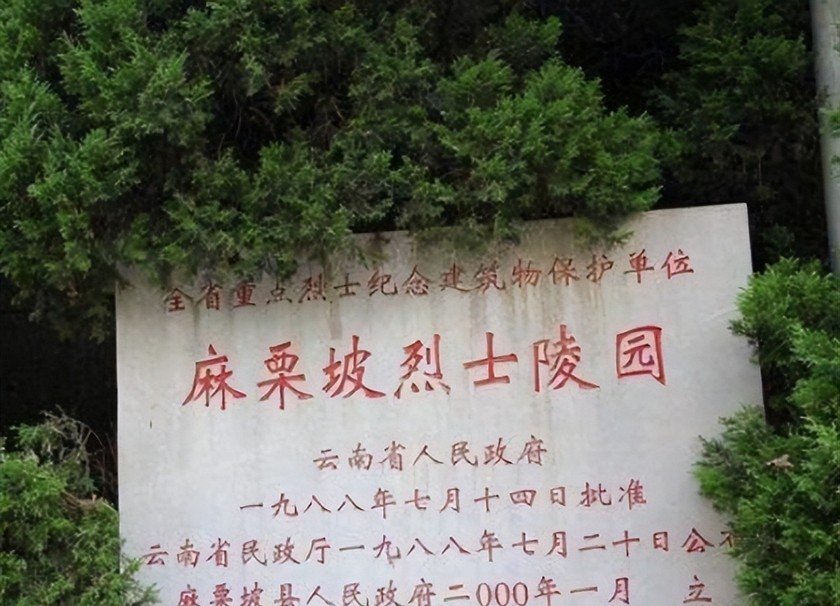

1984年末的一个傍晚,老山前线突然响起一声异常的枪响。这一声枪响不是来自战斗,而是从麻栗坡烈士陵园传来的。当时的谢楠站在陵园中央,手中的冲锋枪仍冒着硝烟。

那天下午,谢楠刚刚参加完三位战友的安葬仪式。这三位战友中,有一位是她朝夕相处的护士小李,还有一位是经常给她讲故事的通讯员老张,最小的是一名18岁的列兵小周。三具棺木并排放置,谢楠为每一位战友整理好军装,擦拭好勋章。

送别仪式结束后,所有人都离开了,只有谢楠一个人留在陵园。她站在三座新坟前,取出了那支从战场上缴获的冲锋枪。这支枪本应该上交给装备部,但她一直将它藏在医疗器械箱底下。

"砰"的一声,枪响划破了黄昏的宁静。警卫连的战士们闻声赶来,发现谢楠仍保持着射击的姿势。她违反了军纪,在非战斗情况下擅自开枪。

第二天早上,谢楠被叫到团部。指导员拿出一份文件,上面写着处分决定:因擅自开枪,违反军纪,取消即将获得的三等功,予以退伍处分。

收到处分的那一刻,谢楠没有任何申辩。她脱下了穿了一年多的军装,换上了便装。临走前,指导员递给她一个布包,里面是那件沾满战友鲜血的旧军装,还有她一直记录战友名字的小本子。

离开军营那天,是1985年的1月15日。谢楠独自一人背着行李,走出了老山军营的大门。一路上,她经过了战地医院、运输补给站、通讯指挥所,这些地方都留下了她和战友们的足迹。

在等待返乡的军车时,谢楠遇到了一位送信的通讯员。那是一封来自赵勇家里的信,信中说他父亲已经用收音机听到了边境形势趋于稳定的消息,每天都在门口等着儿子回来。然而,赵勇永远也不会回来了。

火车缓缓驶离老山站台,谢楠望着窗外渐渐远去的群山。这些山上埋葬着她的战友,也埋葬着她年少时的从军梦想。离开的路上,她遇到了不少新兵,他们正满怀憧憬地奔赴前线。而她,却要以这样的方式告别军营。

回到家乡后,谢楠把自己关在房间里整整三天。父亲站在门外,轻声说:"女儿,你为战友送行,虽然违反了军规,但爸爸理解你。"母亲则把那件沾血的军装洗干净,细心地缝补好,挂在谢楠的床头。

这次违纪事件的消息很快传遍了整个军区。有人说她太任性,有人说她太感性,但更多的人选择了沉默。因为他们知道,在战场上,失去战友的痛苦有时候比死亡更难承受。

四、重返战场:寻找生命的意义

2003年,谢楠成为了一家大型企业的管理层,公司派她前往越南进行商务考察。当地接待人员是一位50多岁的中年人,名叫阮文河。在例行寒暄时,阮文河说出一句让谢楠震惊的话:"1984年的老山,我也在那里。"

饭桌上,阮文河指着自己左腿的伤疤说:"这是在486高地上留下的。"谢楠立刻想起,这正是当年她在战地医院救治过最多伤员的战场。那时的486高地,每天都有担架队从那里抬下伤员。

阮文河从口袋里掏出一个锈迹斑斑的打火机,上面刻着"中国制造"几个字。他说这是从一位中国士兵身上得到的,那个士兵重伤不治,临终前将打火机送给了他。谢楠接过打火机,发现背面刻着"赵勇"两个字。

那天晚上,阮文河带着谢楠去了当地的军人疗养院。在那里,她见到了几位同样参加过老山战役的越南老兵。他们中有人失去了手臂,有人双目失明,但没有人表现出对往日对手的敌意。

一位失明的老兵说:"战争结束后,我常常梦见那些中国士兵的面孔。他们和我一样年轻,也有家人在等待。"另一位老兵则拿出一张泛黄的照片,那是他和一群中国伤员的合影,照片背面写着"1984年7月15日"。

结束越南之行后,谢楠决定重返老山。2003年深秋,她独自来到麻栗坡烈士陵园。夜色中,她用手电筒一一照亮墓碑上的名字:李刚、张伟、王勇...这些曾经鲜活的生命,如今只剩下冰冷的名字。

在赵勇的墓前,谢楠放下了那个从越南带回来的打火机。她还带来了一台收音机,就是当年战友们准备送给赵勇父亲的那台。她打开收音机,越南的电台正在播放一首中文歌,那是赵勇生前最爱唱的《军港之夜》。

第二天清晨,谢楠遇到了一群来祭奠的老兵。他们中有的是运输连的,有的是炮兵连的,还有通讯连的。当年的战友们已经两鬓斑白,但他们仍记得彼此的番号和绰号。

一位老兵认出了谢楠,说:"你是那个朝天鸣枪的女兵。"另一位老兵接着说:"那天晚上我正好值班,听到枪响后第一个赶到现场。说实话,我们都理解你。"

在陵园的纪念馆里,谢楠发现墙上挂着一张当年战地医院的老照片。照片上,她正在为一位伤员包扎,身后的墙上写着"救死扶伤,不辱使命"八个大字。这些字迹早已模糊,但那段岁月却永远铭刻在每个人的记忆中。

五、生命的奉献:老兵茶馆的温情

2004年春天,谢楠在昆明市中心开了一家名为"老山记忆"的茶馆。这不是一家普通的茶馆,墙上挂满了老山战役的照片,柜台上摆放着战友们留下的遗物:钢笔、打火机、军牌,每一件都讲述着一个故事。

茶馆开业第一天,一位老人拄着拐杖走了进来。他自称是赵勇的父亲,专程从贵州赶来。老人说,他听别人说这里有一位从老山战场回来的女兵,开了一家专门接待老兵的茶馆。赵勇的父亲依然双目失明,但他能准确说出儿子生前的每一个细节。

谢楠为老人泡了一杯普洱茶,打开那台珍藏多年的收音机。收音机里传出的是赵勇生前最爱听的军旅歌曲。老人紧紧握着收音机,说这就是儿子想给他买的那个牌子。

消息很快传开,越来越多的老兵和烈属来到茶馆。有的是来寻找战友消息的,有的是来追忆往事的,还有的只是想找个地方说说话。谢楠记录下每一位来访者的故事,把它们编成一本厚厚的笔记本。

2005年清明节前夕,谢楠组织了一次特殊的祭奠活动。她号召老兵们每人带一支玫瑰,去麻栗坡烈士陵园祭奠。与传统的白菊不同,她选择了红玫瑰,因为那是青春和热血的颜色。

在陵园里,957座墓碑前都插上了鲜艳的玫瑰。谢楠将赵勇父亲带来的那台收音机放在儿子的墓前,播放着《军港之夜》。老人摸索着墓碑上儿子的名字,轻声说:"儿子,爸爸给你带来了你想要的收音机。"

2008年,茶馆迎来了一位特殊的客人。他是一位双目失明的越南老兵,独自一人从河内坐车来到昆明。他说,他知道这里有一个专门为老山战役的军人提供休息场所的茶馆。老兵带来了一面锈迹斑斑的军旗,那是他从战场上保存下来的中国军旗。

谢楠将茶馆的一面墙辟出来,专门陈列来访者带来的物品。有的是军装碎片,有的是弹壳,有的是泛黄的照片。每一件物品背后都有一个动人的故事。

2010年,谢楠开始着手筹建"老山记忆"资料馆。她将这些年收集的物品、照片和故事整理成册,还原了一个个鲜活的生命故事。资料馆里最醒目的位置,放着那台陪伴了赵勇父亲最后岁月的收音机。

2015年,茶馆已经成为老兵们的精神家园。每逢重要节日,这里总是挤满了人。他们喝着茶,听着那些熟悉的军歌,讲述着各自的故事。谢楠始终坚持一个规矩:所有来访的老兵和烈属,一律免费招待。

如今,"老山记忆"茶馆里每天都会响起《军港之夜》的旋律。这首歌承载着太多人的记忆:有人在这里找到了失散多年的战友,有人在这里得到了阵亡战友的消息,有人在这里完成了对战友的承诺。

精彩评论文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议

共0条评论